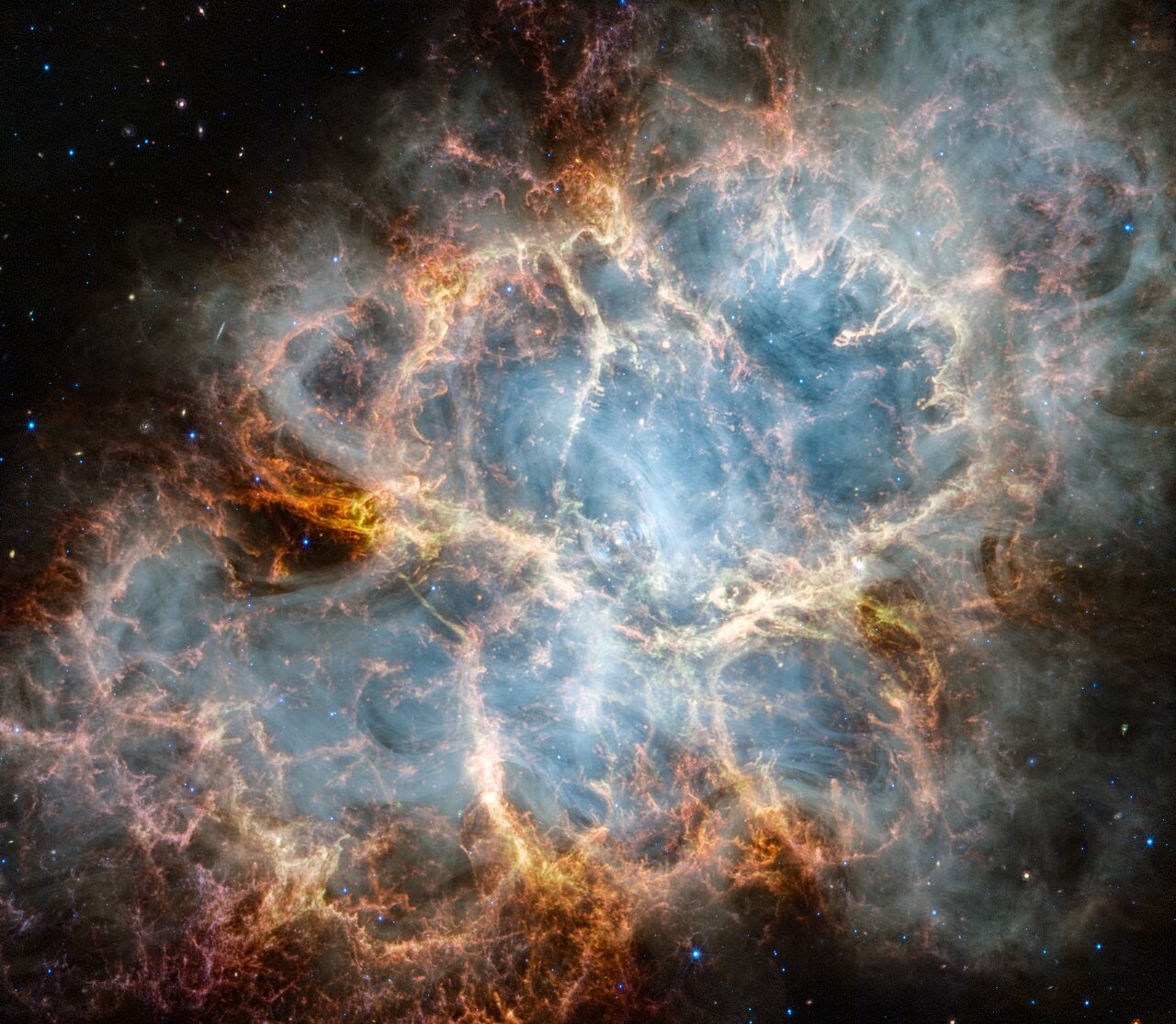

Il telescopio spaziale James Webb ci regala un nuovissimo ritratto della Nebulosa del Granchio, il residuo della supernova apparsa nell’anno 1054.

Accadde quasi mille anni fa. Il bagliore accecante raggiunse la Terra dopo aver solcato migliaia di anni luce di spazio interstellare. Per mesi quella «stella ospite», come la definirono gli astronomi cinesi, brillò più luminosa di qualunque altro corpo celeste, eccetto Sole e Luna, risultando visibile in pieno giorno e permettendo di leggere al suo chiarore nelle notti di novilunio.

Resoconti della sua apparizione ci sono giunti da osservatori cinesi, giapponesi e arabi. Forse anche il popolo degli Anasazi, nativi dell’attuale Nuovo Messico, ne lasciò testimonianza sotto forma di una particolare pittura rupestre. Ma una prima spiegazione del fenomeno sarebbe arrivata soltanto negli anni ’30 del secolo scorso.

Quando una stella enorme, con almeno 8-10 volte la massa del nostro Sole, giunge al termine del suo percorso evolutivo, esce di scena in modo violento e spettacolare. Un canto del cigno più luminoso di cento milioni di Soli, che vede la stella esplodere al pari di una gargantuesca bomba nucleare. In breve: una supernova.

Le supernove del tipo di quella che ha dato origine alla Nebulosa del Granchio (aka M 1, cioè «primo oggetto del catalogo di Messier»… sì concordo, molto meglio Nebulosa del Granchio) sono dapprincipio stelle giganti, molto calde e luminose. Per milioni di anni esse irradiano energia fondendo elementi leggeri in altri via via più pesanti nel loro nucleo: a partire dall’idrogeno, per poi passare a elio, carbonio, ossigeno, neon…

Alla fine di questa complicata serie di processi nucleari, la stella si trova al capolinea e soccombe alla propria gravità. Il suo nucleo implode a una velocità spaventosa, formando una palla incandescente di neutroni in rapidissima rotazione, così densa che un cucchiaino della sua materia peserebbe quanto una montagna. Gli strati esterni, di converso, vengono proiettati nello spazio a milioni di kilometri orari. E per diverse settimane, la supernova supera in splendore il resto della galassia.

Oggi, un millennio dopo l’apparizione della supernova del 1054, nella stessa posizione del cielo possiamo ammirare i residui del cataclisma stellare: una nube di gas e polvere ancora in espansione, estesa per migliaia di miliardi di kilometri, troneggia a circa 6500 anni luce di distanza da noi. Al centro, una stella di neutroni ruota trenta volte al secondo e invia regolarmente degli impulsi di onde radio e altre radiazioni verso la Terra; è ciò che gli astronomi definiscono pulsar, da pulsating radio source (cioè «radiosorgente pulsante»).

Potenti flussi di elettroni, portati a velocità prossime a quella della luce dall’intenso campo magnetico della pulsar, attraversano la materia nebulare e producono una caratteristica emissione luminosa detta «radiazione di sincrotrone» – dal momento che sulla Terra viene osservata negli acceleratori di particelle chiamati, appunto, sincrotroni.

Gli atomi pesanti creati nella supernova andranno diffondendosi negli spazi siderali, alimentando le nebulose da cui in futuro nasceranno nuove stelle e nuovi pianeti. Del resto, com’era solito ribadire il grande astrofisico e divulgatore scientifico Carl Sagan, anche noi siamo fatti della stoffa delle stelle.

Oggi il più avanzato telescopio spaziale mai realizzato dall’umanità, il James Webb, ci ha consegnato una nuova, mozzafiato visione della Nebulosa del Granchio, aggiuntasi alle già splendide immagini prodotte dal buon vecchio Hubble e dai grandi telescopi terrestri come il VLT.

Perdetevi nel contemplare le maestose volute di polvere (rese in giallo-bianco e verde) osservate per la prima volta dalla vista infrarossa di Webb, così come gli immensi tentacoli gassosi protesi all’esterno, la nebbia luminescente della radiazione di sincrotrone e il vorticoso ambiente che circonda la stella di neutroni centrale. Il cuore di una stella defunta, con la massa di un Sole e mezzo racchiusa nel diametro di una città.